La ensalada de la seguridad del paciente tiene queso, pero: ¿Se come solo, o es para compartir?

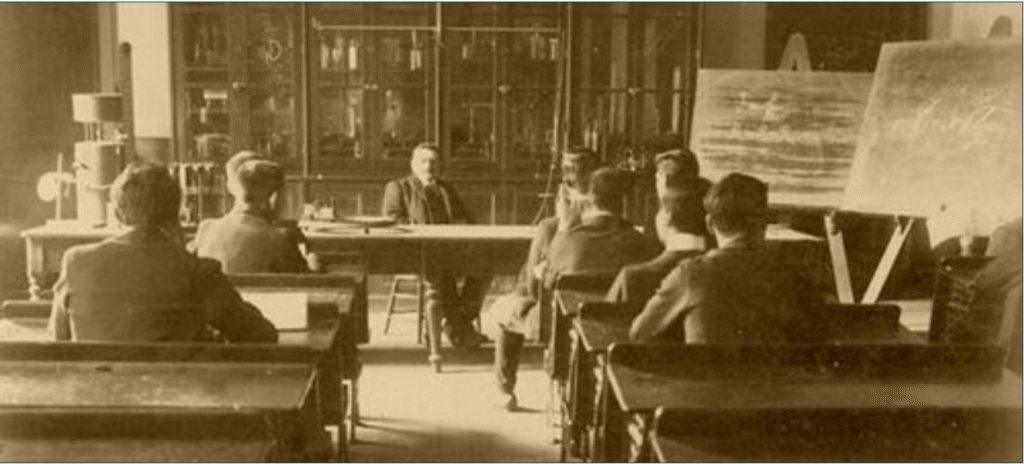

Antecedentes de la educación médica

Los profesionales de la salud hemos adolecido en el siglo pasado y aún seguimos adoleciendo de una formación académica basada en un paradigma de racionalidad técnica, la cuál aplica una lógica reduccionista, instrumental, deductiva y lineal para entender los procesos del trabajo y el desempeño profesional, considerando que basta con aplicar reglas y protocolos preestablecidos, principios generales derivados de la investigación científica, para resolver problemas concretos y particulares de una práctica profesional compleja, muchas veces enfrentada a situaciones indeterminadas, en contextos complejos y dinámicos. Todo esto fundamentado en currículas basadas en contenidos, distribuidas en ciencias básicas, aplicadas y finalmente un ciclo de habilidades prácticas.

¿Pero cómo llegamos a esto?, volvamos un poco hacia atrás en la historia médica, desde la edad media, con el sistema aprendiz-maestro, luego la aparición de las primeras facultades como las de Salerno o Bagdad, El Cairo y Córdoba en el mundo islámico. Sin embargo en estas primeras facultades los profesores no ejercían la Medicina asistencial, por lo cual eran meros teóricos de la medicina con poca o nula práctica. En el siglo XVI Thomas Linacre obtiene el permiso del rey Enrique VIII y crea la Company of Physicians, que se transformaría en el Royal College of Physicians encargada de autorizar a todos los médicos del reino para el ejercicio del arte. Más adelante durante el siglo XIX Inglaterra, Francia y Alemania empezarían a contar con prestigiosas escuelas de Medicina, ejerciendo un rol hegemónico a nivel mundial. En Estados Unidos, que se hallaba en una posición de desventaja surge el proyecto de la Fundación Carnegie que encarga a Abraham Flexner la realización de un informe que lo cambiaría todo. Flexner codificó los estándares esenciales de la educación médica, generando así, un movimiento que excluyó a todas aquellas organizaciones que no eran capaces de cumplir los mínimos necesarios, reordenando rápidamente todo el sistema.

La enseñanza tradicional normalizadora que hace cima en la revolución industrial caracterizada por la hegemonía docente y una concepción del estudiante “alumno” o ser sin luz, como receptor pasivo de los conocimientos, aún sigue vigente en nuestros días.

Protomedicato de Buenos Aires, progenitor primero de las instituciones médicas del país, el 6 de junio de 1811 nombró a un tercer Protomédico: el Dr. Cosme Argerich; Narciso Marull fue el examinador de Farmacia.

Si bien el informe de Flexner significó una mejora en el sistema de salud norteamericano, también resultó un ancla que genera un debate que aún hoy sigue vigente, que resultó en la formación de miles de Médicos incapaces de resolver situaciones de la práctica frente a los pacientes en la vida real. Cabe destacar que luego de 100 años y miles de críticas, aún se encuentra vigente en la mayor parte de las facultades de Medicina de todo el mundo. Muchos estudios posteriores con un tono categórico como el Rappleye Report, de 1932, expresan que “Los estudios de Medicina no pueden producir un médico; sino aportar las herramientas necesarias para que el estudiante construya sus conocimientos, mediante un rol activo, siendo los elementos fundamentales del proceso, primero el estudiante y luego el maestro, pero nunca el currículum. En este momento sin dudas la realidad nos marca la necesidad de un cambio radical para despegarnos de este modelo Flexneriano, devenido ahora en una especie de mala palabra, a pesar de la grandeza de su creador. Pero los vientos de cambio empiezan a soplar en la segunda mitad del siglo XX, sólo nombraré algunos momentos importantes como el nombramiento de T Dale Ham en 1948, en la Facultad de Medicina de la entonces denominada Western Reserve University, de Cleveland, en Ohio, que pone en marcha una reforma educativa novedosa, seguidas en 1970 por las facultades de Medicina de las universidades de McMaster y Maastricht, generando un modelo de enseñanza integrada, con en el contacto precoz del estudiante con la clínica. En 1959 se publicó el libro de George Miller, considerado el padre de la educación médica, “Teaching and learning in medical school”, que causó un gran impacto. Una de sus aportaciones más conocidas e importantes fue el concepto de pirámide (la pirámide de Miller) para representar la competencia clínica. El impacto del libro de Miller estimula un proceso de innovación profunda en tres facultades importantes: la de la McMaster University (Canadá), la de Maastricht (Países Bajos) y la Ben-Gurión del Néguev (Israel). Muchas más las seguirían, y es a partir de este momento que empieza a implementarse una nueva metodología educativa denominada aprendizaje basado en problemas o ABP (en inglés, problem-based learning o PBL).

A partir de este momento se inician una serie de transformaciones entre las cuales podemos mencionar: La creación de la AMEE, la World Federation for Medical Education, fundada por Henry Walton, comenzando así un profundo debate que llega hasta nuestros días.

Ronald Harden, catedrático de la Universidad de Dundee, crea el modelo SPICES, la evaluación clínica objetiva estructurada, o ECOE, la escalera de la integración curricular y la iniciativa BEME (Best Evidence Medical Education), entre otros.

Surgen innumerables catálogos de competencias tales como Tomorrow’s Doctors, el CanMEDS Roles Framework (del Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá), el Good Medical Practice (del General Medical Council de Reino Unido), el Scottish Doctor (de las facultades de Medicina escocesas), el Dutch Blueprint 1994, sobre Training of Doctors in the Netherlands, Objetives of Undergraduate Medical Education, el Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training y el catálogo elaborado por la red MEDINE (Medical Education in Europe), este último inscripto ya en el contexto del proceso de Bolonia.(Millán et al. – 2015 – Evolución Histórica de La Educación Médica, n.d.)

El proceso de Bolonia nos indica que este siglo nos encuentra aparentemente en el camino correcto, reflejándose en las siguientes declaraciones: “ se puede decir que la educación médica se encuentra actualmente en un proceso de crecimiento espectacular, como nunca había conocido anteriormente, y que vive una de las etapas más apasionantes de su existencia, debido a la complejidad de los cambios que se avecinan y que demandan un esfuerzo continuado de adaptación a través de las consiguientes reformas”. Entre las reformas más relevantes del proceso de Bolonia se encuentran: Introducción del concepto de la enseñanza centrada en el aprendizaje; Desarrollo e implementación de instrumentos para la enseñanza-aprendizaje y para la evaluación; Fomento de la enseñanza-aprendizaje y de la evaluación orientados a los resultados (outcоme-based medical education); Necesidad de evaluar el proceso, la estructura y el resultado, como sistema de garantía de la calidad; Desarrollo del profesorado como profesionales de la educación médica; Fomento de la investigación en educación médica y de la enseñanza de la Medicina basada en la evidencia más contrastada.

El proceso de cuestionar los ¿por qué? no se puede detener, sin duda el interés por la educación médica ha crecido, y el interés por profundizar en temas sensibles como: la globalización, la explosión de los conocimientos médicos, las nuevas expectativas y demandas y los nuevos derechos de los pacientes; cómo utilizar las nuevas tecnologías y los nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje; el uso de las simulaciones en educación médica, el aprendizaje y la evaluación del profesionalismo; empleo de nuevos métodos de evaluación de la competencia clínica; responsabilidad social de las instituciones educativas; y sin dudas la urgente mejora de la seguridad en la atención en el sistema de salud.

El siguiente paso, no menos fundamental es la formalización de las intenciones en el currículum académico, sin perder de vista que toda formalización debe caracterizarse cuidadosamente, para lograr el máximo isomorfismo posible entre el contenido y la entidad práctica que trata de representar sin perder de vista la existencia de cierta distancia ontológica irreductible entre la representación y lo representado. (MOYA et al., 2018)

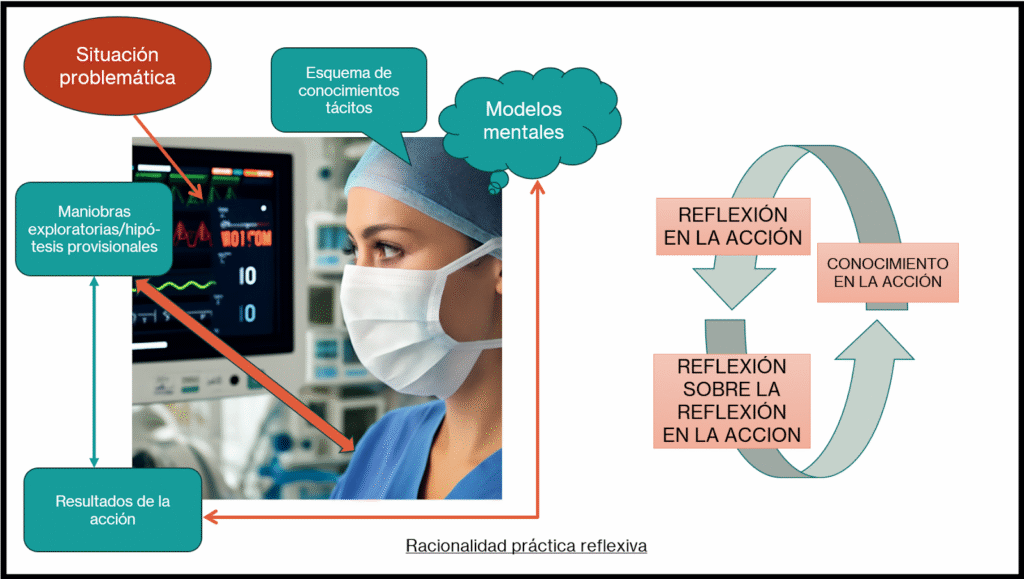

El profesional reflexivo

Entonces, luego del recorrido a través de la historia de la educación Médica, para ponernos en contexto, podemos volver a nuestra pregunta original, y sin lugar a dudas afirmar que el primer ingrediente de la ensalada de la “seguridad”, es un profesional reflexivo, ético, comprometido con la seguridad de sus pacientes, por lo tanto, lo primero que debemos garantizar es su formación en instituciones que reúnan las características antes expresadas. Este profesional reflexivo debe poseer las competencias enunciadas en los catálogos antes mencionados y para ello debemos asegurarnos de que se cumplan algunas condiciones necesarias, tales como: “apertura de mente”, que exige el “principio de escucha activa”; “entusiasmo”, como categoría básica de la motivación intrínseca; y “responsabilidad intelectual”, como la capacidad para responder a las consecuencias de una determinada proposición. John Dewey y Donald Schon, consideran que el pensamiento reflexivo comienza en una situación de incertidumbre o situación problemática, caracterizada ésta por la perplejidad, en la que justamente se origina la observación e indagación deliberativa y el análisis crítico de la situación, para así localizar la naturaleza del problema; seguidamente se plantean las hipótesis, los objetivos concretos, la elaboración de algún juicio final y las alternativas de solución para esclarecer el problema; y, por último, la corroboración experimental, o experimentación in situ. Durante la atención clínica de los pacientes, los estudiantes entrenados en el prácticum reflexivo construyen, desarrollan e integran, la capacidad perceptiva y conciencia situada de las necesidades del otro; la curiosidad epistemológica; la atención operativa; la anticipación, a través de una conversación reflexiva en la acción; y la imitación reflexiva. (Rivera Álvarez, 2017)

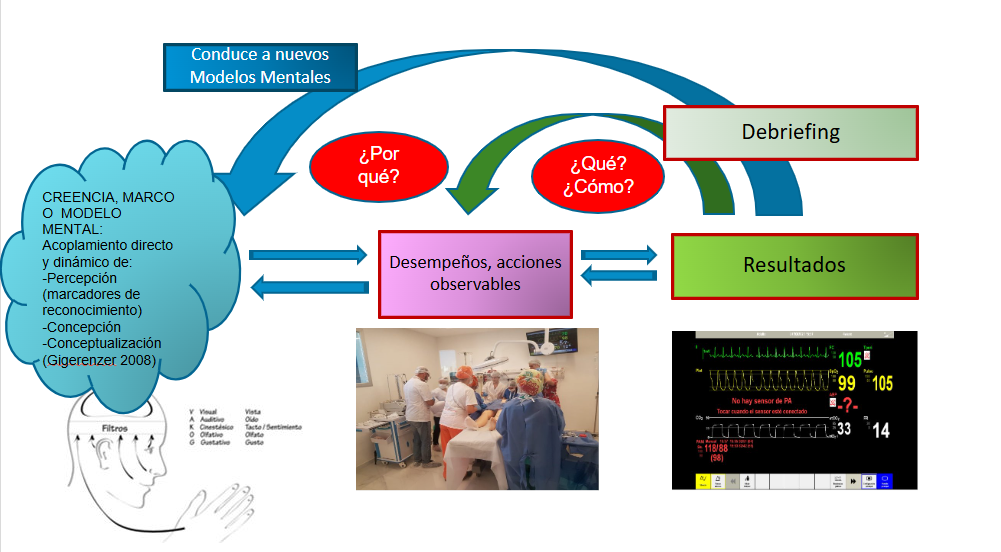

Adaptado del practicum reflexivo de Donald Schon.

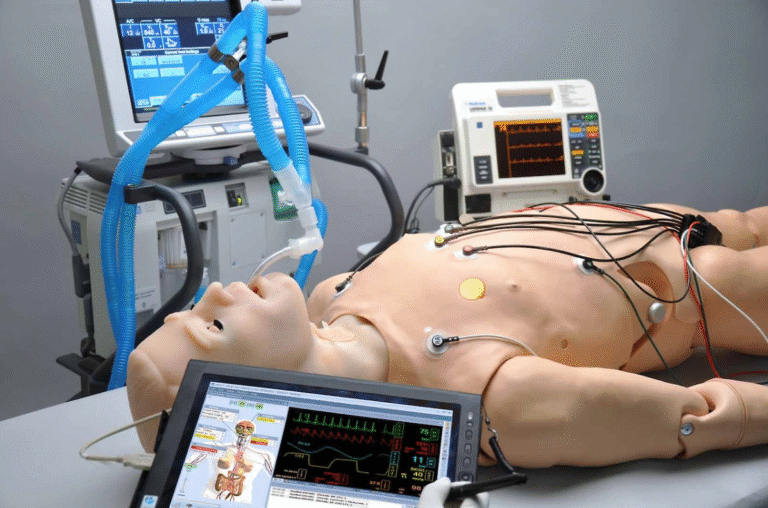

La simulación como estrategia para promover la reflexión situada.

¿Cómo entrenamos el practicum reflexivo? Es aquí donde la evidencia pone a la simulación como el ingrediente fundamental de nuestra ensalada, ya existe amplia evidencia que respalda las estrategias de enseñanza basada en simulación entre otras cosas porque: 1) La simulación es una técnica versátil que puede aplicarse en estrategias de seguridad del paciente en una variedad de factores que contribuyen a generar daño al mismo. 2) El entrenamiento con ejercicios basados en simulación aumenta el desempeño tanto técnico como procedimental. 3) Los ejercicios basados en simulación pueden mejorar el desempeño del equipo y la dinámica interpersonal. 4) Hay evidencia limitada que sugiere que pueden producirse mejoras en los resultados de los pacientes atribuibles a ejercicios de simulación a nivel del sistema de salud. (Schmidt et al., 2013)

FUENTE: Rudolph, Simon, Rivard, Dufresne & Raemer (2007) Debriefing with Good Judgment: Combining Rigorous Feedback with Genuine Inquiry. Anesthesiology Clinics, 25(2), 361-376. doi: 10.1016/j.anclin.2007.03.007

Cultura de seguridad

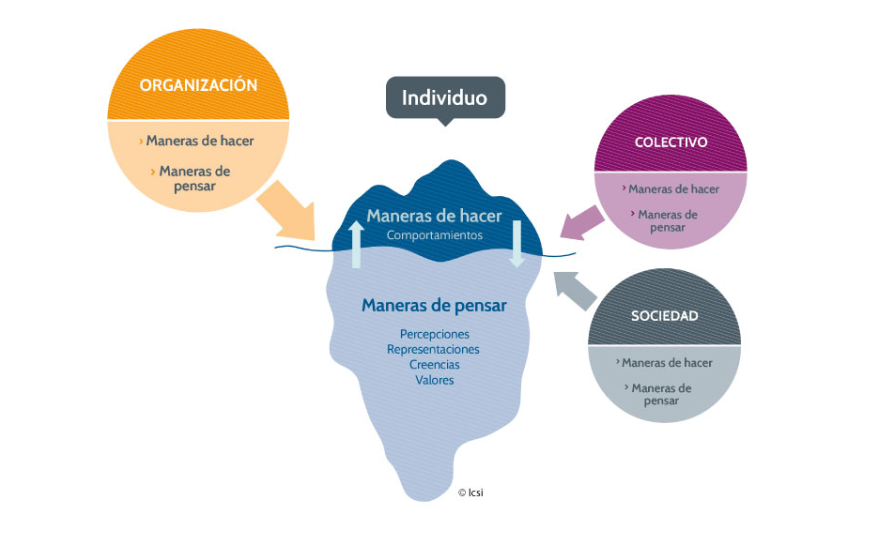

El siguiente ingrediente es la cultura de seguridad, y su potencialidad para lograr la generación de entornos de aprendizaje y desarrollo de la confianza mutua y las dinámicas de equipo de alto rendimiento y compromiso con la seguridad. Esta atmósfera sistémica donde la cultura de seguridad tiene un enfoque de los errores no punitivo, donde la directiva reemplaza términos amenazantes (“errores”, “investigaciones”) por otros menos cargados de emociones (“accidentes”, “análisis”). Donde la gente empieza a identificar y denunciar los riesgos sin temor a ser culpados. Y donde se evidencia una disminución del número de muertes y enfermedades evitables. Donde se evidencian procesos de aprendizaje concretos, donde surgen preguntas tales como, “¿Qué nos propusimos hacer?” “¿Qué pasó realmente?” “¿Por qué?” y “¿Qué haremos la próxima vez?”. Para lograr esto se necesitan líderes que refuercen el aprendizaje, a través de actitudes tales como, demostrar voluntad de considerar puntos de vista alternativos, señalar la importancia de dedicar tiempo a la identificación de problemas, la transferencia de conocimientos y la reflexión, y participar en preguntas y escucha activa. (Garvin & Gino, 2008)

La influencia de la cultura organizativa, de los colectivos y de la sociedad en el individuo – Crédito: BP graphisme

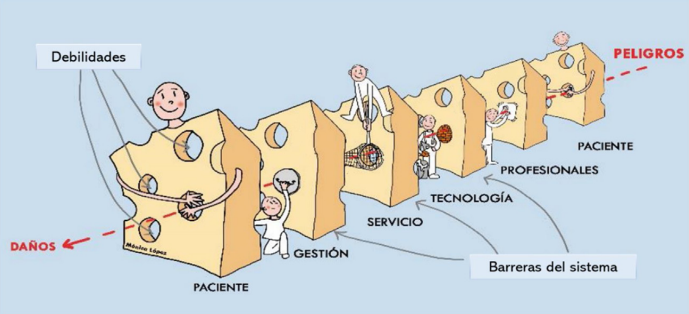

En función del entendimiento de que los errores hay que notificarlos y analizarlos para que no vuelvan a ocurrir surge el siguiente de los ingredientes: El queso, en este caso suizo, basado en el modelo de James Reason, explicado en su libro “Error humano”, Según Reason, los accidentes dentro de los sistemas más complejos, como el de atención médica, son causados por una falla o ausencia de barreras de seguridad en los 4 niveles dentro de un sistema sociotécnico. Estos niveles pueden describirse mejor como actos inseguros, condiciones previas para actos inseguros, factores de supervisión e influencias organizativas. Reason utilizó el término “fallas activas” para describir factores a nivel de Actos Inseguros, mientras que el término “fallas latentes” se utilizó para describir condiciones inseguras ubicadas más arriba en el sistema. ((Wiegmann et al., 2022) Este marco conceptual derivado de la industria de aviación, nos permite tanto gestionar errores cómo diagnosticar fallos en el sistema, activos y latentes con un enfoque en factores humanos.

El paciente como gestor de su viaje

Finalmente tenemos que entender que el ingrediente más importante de esta ensalada de seguridad es el paciente mismo, probablemente ninguna barrera de seguridad es tan firme y transversal como el propio paciente, debemos empoderarlo, darle voz, después de todos es el que mejor conoce su historia y su realidad. Él es el más interesado en que todo salga bien y puede ejercer como barrera de seguridad transversal en este modelo del queso suizo, pero para ello debemos primero vencer las resistencias culturales propias del tradicional modelo de relación paternalista, en el que el conocimiento científico-técnico de los profesionales prevalece sobre el conocimiento situado o experiencial del propio paciente, coartando su participación. (Añel Rodríguez et al., 2021)

Para ir terminando diré que el recorrido del paciente dentro del sistema de salud hoy es considerado un viaje que dura toda la vida, un peregrinar a través de distintos sistemas donde su seguridad debe ser resguardada. Este viaje está plagado de fronteras, lo cual vuelve primordial enfatizar la comunicación efectiva entre múltiples proveedores de salud y partes interesadas, promover la participación de todos los interesados en el diseño del sistema, garantizando que se consideren las diversas perspectivas durante el proceso de mejora, análisis de las interfases y evaluación de los resultados. (Carayon et al., 2020) Finalmente creo que se cae de maduro que este plato es para compartir, la evidencia respalda al trabajo en equipo como el mecanismo de respaldo, de reaseguro, la redundancia necesaria para preservar la seguridad de nuestros pacientes. En un entorno de cultura de seguridad proactiva y/o creadora, los equipos crean experiencias que dan forma al clima en el que operan sus miembros, formando suposiciones subyacentes sobre lo que se valora y se espera de ellos en la organización, comprometiéndose tanto en el logro de la tarea como en el mantenimiento de la seguridad; con estabilidad y consistencia durante un período prolongado de tiempo, se forma la cultura organizacional. (Salas et al., 2020)

Bibliografía

- Añel Rodríguez, R. M., Aibar Remón, C., & Martín Rodríguez, M. D. (2021). La participación del paciente en su seguridad. Atención Primaria, 53, 102215. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102215

- Carayon, P., Wooldridge, A., Hoonakker, P., Hundt, A. S., & Kelly, M. M. (2020). SEIPS 3.0: Human-centered design of the patient journey for patient safety. Applied Ergonomics, 84, 103033. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.103033

- Garvin, D. A., & Gino, F. (2008). Is Yours a Learning Organization? Teaming facing dynamic conditions View project Building the future-how cross-industry teaming works View project. https://www.researchgate.net/publication/5440662

- Millán et al. – 2015 – Evolución histórica de la educación médica. (n.d.).

- MOYA, J. L. M., BORRASC, B. J., & MENEGAZ, J. (2018). A formalização do conhecimento profissional no currículo. Revista Ibero-Americana de Estudos Em Educação, 13(2), 588–603. https://doi.org/10.21723/riaee.v13.n2.2018.11323

- Rivera Álvarez, L. N. (2017). Pensamiento reflexivo del estudiante de enfermería en su prácticum clínico. Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo, 19(1), 17. https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie19-1.pree

- Salas, E., Bisbey, T. M., Traylor, A. M., & Rosen, M. A. (2020). Can Teamwork Promote Safety in Organizations? Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 7(1), 283–313. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012119-045411

- Schmidt, E., Goldhaber-Fiebert, S. N., Ho, L. A., & McDonald, K. M. (2013). Simulation Exercises as a Patient Safety Strategy. Annals of Internal Medicine, 158(5_Part_2), 426–432. https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00010

- Wiegmann, D. A., Wood, L. J., Cohen, T. N., & Shappell, S. A. (2022). Understanding the “Swiss Cheese Model” and Its Application to Patient Safety. Journal of Patient Safety, 18(2), 119–123. https://doi.org/10.1097/PTS.0000000000000810